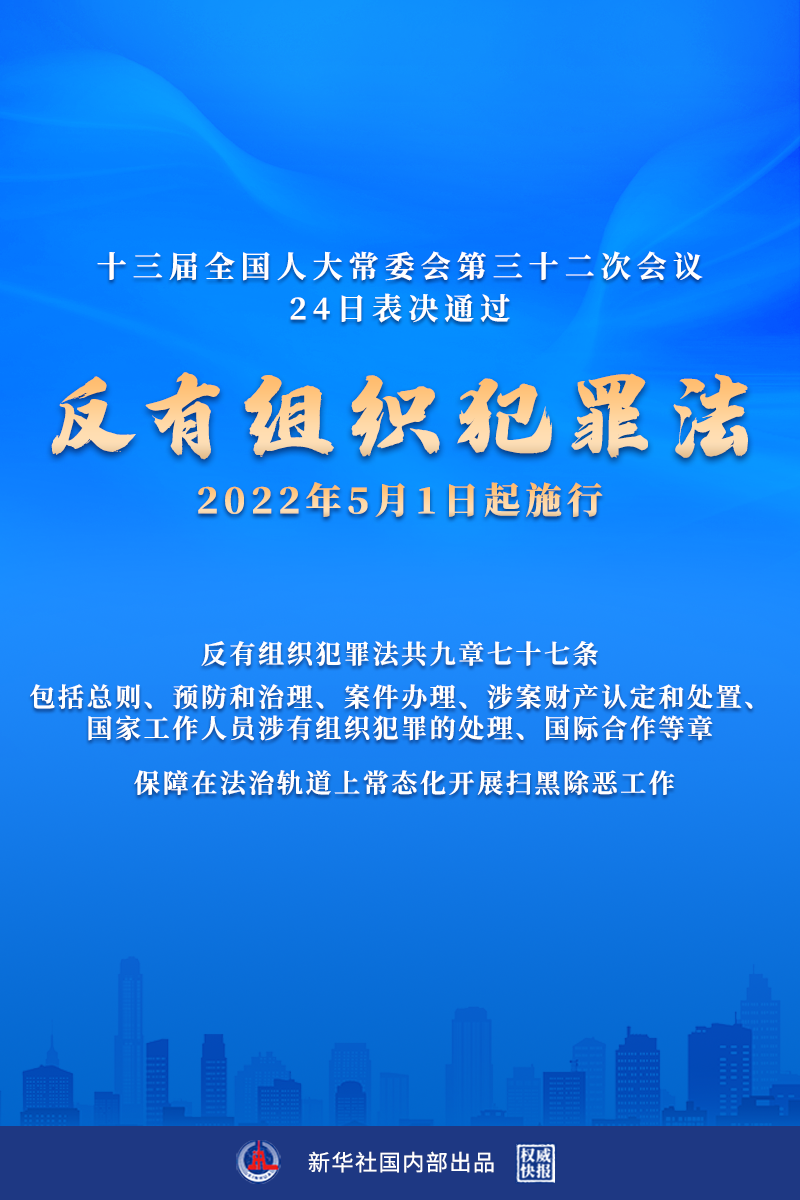

新法正式施行

敲黑板 画重点

一起熟悉《反有组织犯罪法》

为什么要制定出台《反有组织犯罪法》?

制定背景

践行以人民为中心的发展思想,回应人民群众的法治需求,以法治保障实现人民对美好生活的向往。

制定目的

预防和惩治有组织犯罪。

加强和规范反有组织犯罪工作。

维护国家安全、社会秩序、经济秩序。

保护公民和组织的合法权益。

出台意义

确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,始终是党和国家的不懈追求。《反有组织犯罪法》出台不仅是对既有防治有组织犯罪实践经验的系统总结,更是遏制有组织犯罪滋生,确保扫黑除恶有法可依,在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。

该法出台意味着反有组织犯罪工作进入全面依法、常态化开展的新阶段,对于建设更高水平的平安中国、法治中国,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感具有重大意义。

什么是“有组织犯罪”

“恶势力组织”“软暴力”?

为实现“露头就打”、“打早打小 ”,反有组织犯罪法将黑社会性质的雏形——恶势力组织明确定义为法律概念。近年来以实施恐吓、滋扰等“软暴力”为主要犯罪手段的黑恶犯罪案件呈现高发态势,为此反有组织犯罪法规定了“软暴力”手段的认定。

什么是“有组织犯罪”?

有组织犯罪,是指《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪,以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。利用网络实施的犯罪,符合有组织犯罪规定的,应当认定为有组织犯罪。

什么是“恶势力组织”?

恶势力组织,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。

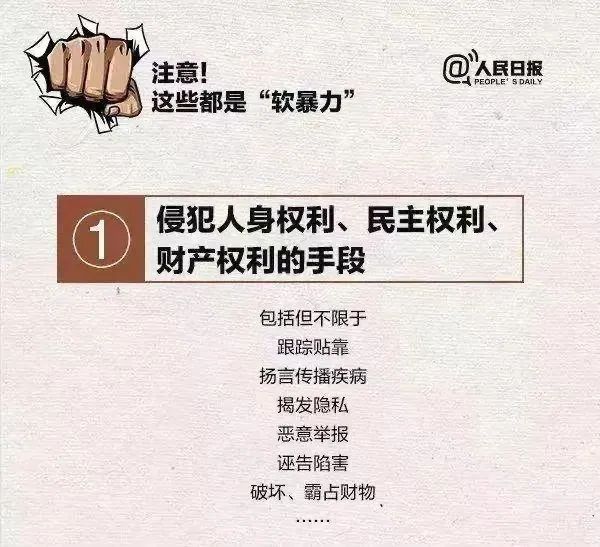

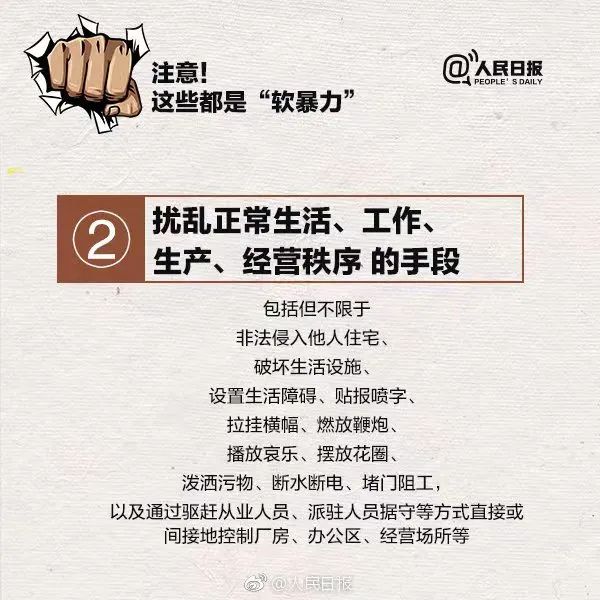

什么是“软暴力”行为?

软暴力,是指为谋取非法利益或者形成非法影响,有组织地进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,对他人形成心理强制,足以限制人身自由、危及人身财产安全,影响正常社会秩序、经济秩序的,可以认定为有组织犯罪的犯罪手段。

《反有组织犯罪法》亮点是什么?

亮点一

依法从严惩治黑恶犯罪

在案件办理方面

亮点二

深挖黑恶势力“保护伞”

为总结实践经验,保障“打伞破网”,该法明确了国家工作人员涉有组织犯罪的违法犯罪行为的具体类型,推动打伞破网长效常治。

国家工作人员有下列行为,将被全面调查:

组织、领导、参加有组织犯罪活动的;

为有组织犯罪组织及其犯罪活动提供帮助的;

包庇有组织犯罪组织、纵容有组织犯罪活动的;

在查办组织犯罪案件工作中失职渎职的;

利用职权或者职务上的影响干预反有组织犯罪工作的;

其他涉有组织犯罪的违法犯罪行为。

多部门协作配合,建立线索移送沟通机制:

监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关协作配合,建立线索移送沟通机制,发现国家工作人员违法犯罪线索的,依法处理或及时移送主管机关处理。

亮点三

严防黑恶势力渗入基层

根据党中央加强基层组织建设、防范和惩治“村霸”的有关文件精神,总结实践经验,反有组织犯罪法第十二条的规定有效堵塞了黑恶势力通过换届选举影响基层组织运行的入口,有助于防止有组织犯罪人员干扰、破坏选举。

明确多部门联审机制,对基层群众性自治组织换届选举,民政部门应当会同监察机关、公安机关等有关部门,对村民委员会、居民委员会候选人资格进行审查。发现因实施有组织犯罪受过刑事处罚的,应当依照有关规定及时作出处理。

亮点四

防止未成年人遭受侵害

亮点五

防止黑恶势力死灰复燃

涉案财产处置是扫黑除恶案件办理中的关键环节,为铲除有组织犯罪的经济基础,实现“打财断血”,防止黑恶势力死灰复燃,反有组织犯罪法作了一些新的规定。

具体包括:规定了财产调查制度,办案机关可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况;明确被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清,有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益,并且被告人不能说明财产合法来源的,应当依法予以追缴、没收。

亮点六

保障涉案单位个人权益

严打黑恶犯罪的同时,尊重和保障人权也是反有组织犯罪法的关切之一。

在保障涉案单位和个人合法权益方面:

明确对有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人,可以适用认罪认罚从宽制度;

明确对犯罪嫌疑人、被告人采取异地羁押措施的,应当依法通知其家属和辩护人;

规定涉案财物处置应当严格依照法定条件和程序进行,并对涉案财物处置涉及的利害关系人的有关诉讼权利作出专门规定。

在保护证人、鉴定人、被害人、举报人的人身安全方面:

公安机关、人民检察院、人民法院依法采取保护措施,保护举报人、控告人、证人等相关人员人身安全:不公开个人信息;不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施;禁止特定人员接触;对人身和住宅专门性保护;变更身份,重新安排住所和工作单位;其他必要措施。

(来源:海城公安)