这是在我县岩瑞镇上洋畈村采集到的笔石标本。笔石是指笔石动物化石,因保存状态使其压扁成了碳质薄膜,书写时很像铅笔在岩石层上书写的痕迹,因此才被科学家叫作“笔石”。笔石动物是一类绝灭了的海生群体动物。笔石虫体所分泌的骨骼,称为笔石体。笔石体一般大小为长几厘米或几十厘米,较大的可达70厘米或更长。笔石体的成分以往视为几丁质。1966年。富卡尔特(M.F.Foucart)和热尼奥(C.Jeuniaux)的分析结果表明,笔石骨骼中不含几丁质,但有甘氨酸、丙氨酸等多种氨基酸,这些氨基酸可能来源于硬蛋白,透射电镜下所显示的骨骼超微结构有蛋白骨胶原的外表,很可能其物质成分为骨胶原。因此,笔石体的成分似乎是一个非几丁质的有机物。笔石一般被分成6个目:树形笔石目、管笔石目、腔笔石目、茎笔石目、甲壳笔石目和正笔石目。

根据化石保存的状态、共生动物的类别以及笔石动物自身的骨骼构造,科学家推测一部分笔石动物在海底营底栖固着生活,例如大部分的树形笔石,它们有固定的茎、根等构造;另一部分笔石动物营漂浮生活,例如正笔石,它们具有叫作“线管”的丝状体,用来附着在漂浮体上。笔石动物可以与腕足动物和三叶虫等动物的化石共生。但是也有一些特定的环境里只有漂浮笔石而没有其他生物或是仅有极少的浮游生物伴生。

笔石通常保存在黑色页岩中,究其原因可能是因为当时的沉积环境海水较为平静,海底还原作用强,氧气不足,含有较多的硫化氢,不适宜底栖生物生存,但是在这样的环境里营漂浮生活的笔石可以在表层水体中生活,死后尸体沉入水底变成化石;另一种原因则可能是因为当笔石从正常的水体漂浮到这种不宜生存的水体中时,便大量死亡并沉入海底,而海底底栖动物稀少,没有将这些笔石尸体“消灭”掉,它们就大量保存下来并变成了化石。除了页岩之外,在细砂岩、粉砂岩或灰岩中也能发现一些笔石化石。

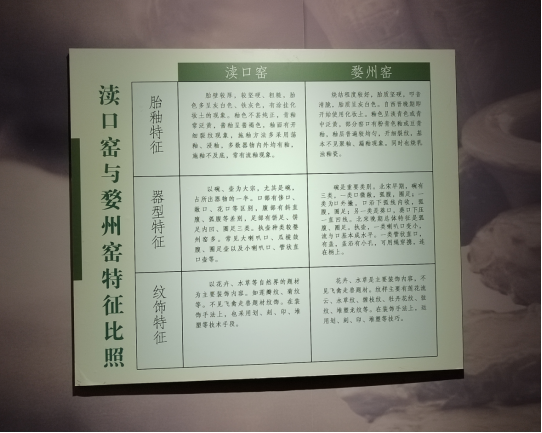

晚唐至北宋中期民间青瓷窑场,是江西地区重要的早期窑址之一。在玉山县渎口村,发现多处渎口窑遗址,总面积约6000平方米,瓷片堆积厚度达4米多。从器物的造型、胎釉和纹饰特征分析,该窑属于婺州窑窑系,它的发掘丰富了婺州窑的内容,也为江西陶瓷史增添了新的资料。

经考古发掘,渎口窑主要利用陶车拉坯成型,胎壁厚薄一致,器型规整。装饰技法较简单,以素面为主,碗类器物主要是刻花、印花,刻花较多。纹样主要有莲瓣纹、菊瓣纹、水草纹等,线条简单流畅。印花较少,主要在碗的内底部模印菊花。渎口窑的窑炉建在山坡上,为斜坡式龙窑烧制,总长16.5米,分为窑床、火膛、焚口三部分,均裸烧,不见匣钵。为节省窑内空间,使容量增大,节约成本,多采用支烧,但支钉破坏了器物釉面,影响美观。

渎口窑以烧制日用瓷为主,占出土器物的92.6%,有壶、碗、罐、盘、钵、盏、器盖、瓶、薰炉、扑满、碾轮等,其中壶、碗类最多。自唐代陆羽的《茶经》问世以来,茶就跟百姓的日常生活息息相关。渎口窑就出土了不少茶具,包括壶、碗、盏、铫、碾轮等。渎口窑还出土了一件很有趣味的瓦器叫扑满,扑满早在汉代就有,它相当于现代的储钱罐。为了储存的方便,在古时多用陶或瓷作一个瓦罐,上面开一条能放进铜钱的狭缝,有散铜钱时即投入装满,等到要用钱的时候破罐而取之,由于装满后需将其打破才能取出,“满则扑之”,故名“扑满”。