索面的发源,可追溯到唐代。仙岩地处浙、赣两省三县交界,自古以来商贸繁荣、物流兴旺,“边贸重镇”蜚声省内外,而索面的制作起源,也正源于前来赶集的北方商人。

相传,乾隆皇帝下江南时,曾路过仙岩,在尝过索面后甚是喜欢,见做面老人须发银白,遂取名“银须面”并带回北京,是以索面又称贡面,并就此声名大噪。

细如银丝的面条瀑布般地在2米多高的面架上随风飘动,远观如波光流粼般宏壮。这抹灵动的面瀑风景,在1300年的历史长河中,早已成为了仙岩百姓刻在骨子里的记忆。

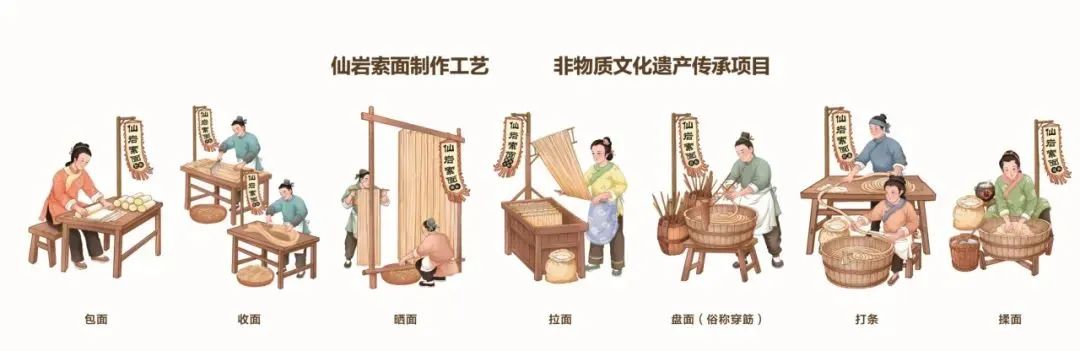

勤劳聪慧的仙岩人爱吃索面,更爱做面,一手出神入化的索面18技,传承自千年前的祖宗,正是构成地道家常美味的不二绝学。

和面,拌面,揉面,开条,醒面……每一道工序都需要制面师傅严格把关。而一套完整的工艺流程往往需要十七八个小时,正是制面师傅们起早摸黑、费心劳力,才得以代代相传的古老技艺。

虽然身处中国米粉消耗大省,但每一个仙岩人人生中的重要节点,都少不了一碗索面的陪伴:

正月初一家家户户人人要吃一碗“新年面”,寓意福气长长,好运连连;男女老少做生日寿诞时要吃一碗“长寿面”,寓意健康长寿,幸福圆满;婚庆、乔迁时要吃一碗“喜庆面”,寓意喜气满屋,顺心如意;新女婿第一次上丈母娘家,也要吃一碗“美满面”,寓意婚姻长长美美,早生贵子。

传闻,古时候读书人赶考前会吃一碗索面加三个鸡蛋,寓意“三元及第”;现在人们也习惯吃一碗索面加俩荷包蛋,讨个一百分的好彩头,所以索面也被称为博士面。

在这方盛产文化名人的乡土,一碗碗索面承载了乡贤们的思念与乡愁,一根长长的面线更系起每一位仙岩人铭刻在血脉里的深情与浪漫。