赣南记忆,属于你我的红色记忆

它不仅是赣南地区的一颗璀璨明珠

更是客家文化与红色记忆交织的瑰宝

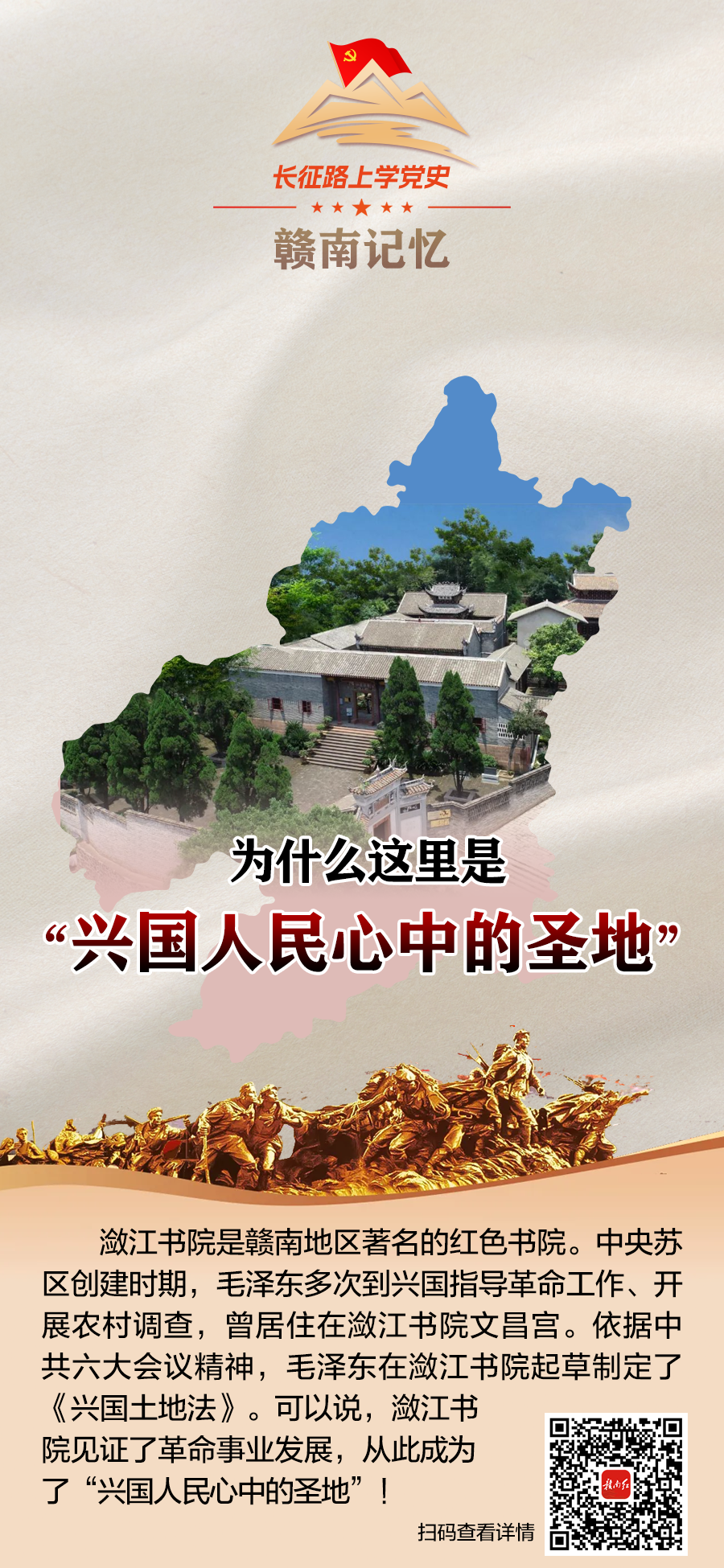

潋江书院会成为“兴国人民心中的圣地”?

贡献了力量

潋江书院早先为兴国县县学,乾隆三年(1738年),由兴国知县徐大坤迁建于今址,并更名为潋江书院。书院依山而建,门厅、讲堂、拜厅、魁星阁、文昌宫和崇圣祠等建筑由低而高,五重递进,散发着浓厚的书香气息。从清朝创立之时直到近现代,潋江书院在客家社会的淳厚学风影响下,始终兴盛不衰。1923年,兴国县47个乡联合募集经费,利用原潋江书院的校舍,创办了兴国县平川中学,逐步开设了国文、地理、数学等课程,后又举办平民夜校,工人、农民可免费入学,为赣南近现代平民教育的发展贡献了力量。

发展的见证者

在这里,毛泽东与他们深入交流讨论,进一步丰富了有关农村土地问题的调查资料,在潋江书院起草制定了《兴国土地法》。《兴国土地法》是土地革命时期的一部具有承前启后意义的法律,不仅在指导土地革命斗争方面发挥了重要作用,也为苏维埃政府后续几部法律的制定提供了法律依据和理论基础。

为全面贯彻《兴国土地法》,更好地推动土地革命的开展,毛泽东还在潋江书院的崇圣祠内举办了一期土地革命干部训练班,毛泽东亲自编印讲稿并主讲。在毛泽东的直接影响下,潋江书院从一座普通的书院变身为土地革命火种的播撒地。

作出重要贡献

1930年3月,兴国县苏维埃政府办公地点初设在陈家祠隔壁的萧宝春家,同年冬迁至西街越国祠,后再迁至潋江书院,直至1934年10月因国民党军队占领兴国而被迫转移。兴国县苏维埃政府驻潋江书院期间,组织和领导当地群众全力支持革命工作,在扩军支前、慰劳红军、粮食动员等多个方面取得了突出的成绩,多次获得上级表彰,成为苏区模范。1934年1月,毛泽东专门题写了“模范兴国”4个字送给兴国的代表同志,以资鼓励。如今潋江书院悬挂的“模范兴国”牌匾就是根据中华苏维埃共和国临时中央政府颁发的“模范兴国”奖匾复制而成的。此外,潋江书院的教室墙壁上至今还保留着数条红色标语,是苏维埃时期兴国革命活动的珍贵历史见证。

但记忆从未消失

曾经的潋江书院承载客家传统

见证岁月峥嵘

如今的潋江书院延续红色根脉

传承革命记忆

将在新时代散发出更耀眼的光芒

来源:赣南红客户端